2014年(平成26年)11月・晩秋 38号

発行所:株式会社 山田養蜂場 http://www.3838.com/ 編集:ⓒリトルヘブン編集室

〒880-0804 宮崎県宮崎市宮田町10-22-203

タンポポの綿毛に付いた朝露がビーズのように光っている。道端で、腹這いになって写真を撮っていると、遠くから「ありゃ、人間じゃねえや」と、女性の声が聞こえた。辺りを見回したが姿は見えない。

この朝は、特別に冷えて霜が降り、田畑は一面に真っ白なベールが覆っているようだ。クヌギ山の端から朝日が差し込むと、霜が小さな水滴となって土手の草むらを輝かせ始めた。輝いている朝露を撮影していると、昨夜、遇ったばかりの穴井智大(ともひろ)さん(23)が軽トラックで通りかかり、「朝早くから張り切っちょりますね」と、嬉しそうに声を掛けてくれた。「今からホウレン草の種を蒔きに行くとです」。私も一緒に、智大さんが管理する風穴(かざな)と呼ぶ地域のビニールハウスへ向かった。

前夜は、まだ、大分県内のどこを取材させてもらうかを決めかねていて、思案しながら、ひとり宝泉寺温泉の風呂に浸かっていた。すると、誰も居ないと思っていた露天風呂から、屋内に若者がひとり入ってきた。湯気の中で見る若者の体は、筋肉一つ一つが盛り上がるように張りがあって、輝いている。笑顔が何とも良い感じの若者だ。「僕は宮崎からだけど、君はどこからね」と問うと、「僕は地元で、車なら3分です」。「地元や。仕事は何しちょっと」「百姓です」「えっ、農業。何を作りよっと」「夏秋(かしゅう)トマトですけど、もう終わりですけん」「そんなら、明日は何の仕事をすっと」「明日は、ホウレン草の種を蒔こかと思っちょっとですよ」。

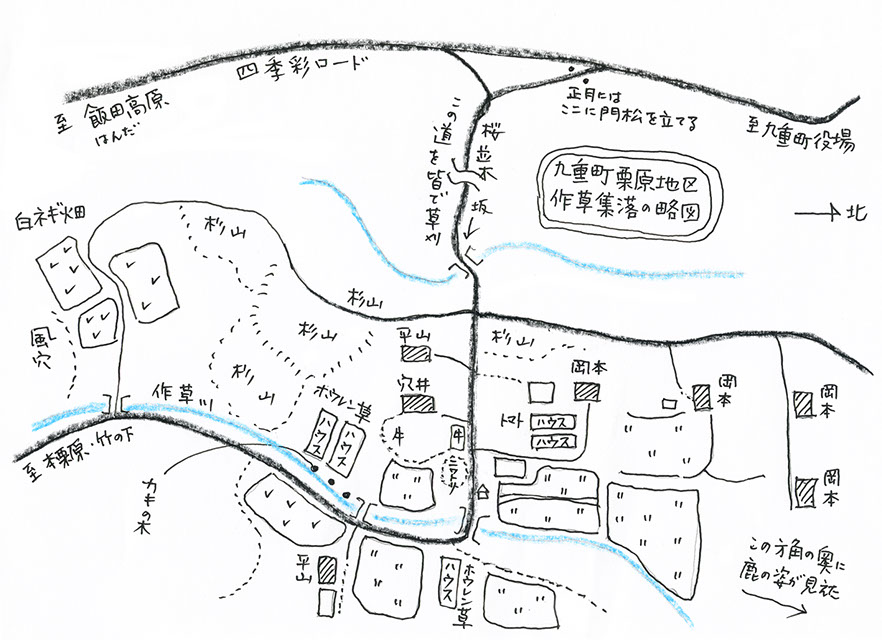

宝泉寺温泉に浸かりながら、裸の若者とこんなやり取りをしたお陰で取材地が決まった。智大さんの家族3世代が一緒に暮らす大分県玖珠郡九重町栗原作草(ここのえまち くりばる さくそう)7軒の集落である。

栗原集落は、九重町のほぼ中央に位置し標高は650メートルほど、阿蘇くじゅう国立公園の真っ只中という位置で、本栗原、竹の下、作草の3地区に分かれている。九州自然歩道や四季彩ロードと名の付いた観光道路が近くを通っているが、直接的には観光と縁の薄い農村だ。夏に涼しい高原の気候を活かして、ハウス栽培する夏秋トマトとホウレン草などの高原野菜が主な作物となっている。

●取材地の窓口

九重町役場 農林課

〒879−4895

大分県玖珠郡九重町大字後野上8−1

電話 0973−76−3804

Fax. 0973−76−3840

Email:nourin@town.kokonoe.lg.jp

●取材地までの交通

栗原地区を訪ねるのには、自家用車やタクシーを利用する以外は、九重町役場(担当:企画調整課 電話 0973-76-3807)が運行しているコミュニティバス栗原線を利用する。水曜日のみ1日6本の運行で、栗原地区竹の下を発着として、玖珠九重農協、九重町役場、JR引治駅などを巡回している。町民に限らず誰でも利用でき、料金は一律300円。

作草から本栗原へ続く農道の南西側の斜面は、刈り取りが終わった棚田とビニールハウスが連なる段々の農地になっていた。風穴地域の段々農地の上の方に、智大さんが管理する横6メートル縦80メートルのビニールハウス3棟が建っている。その左側と真ん中の2棟は、夏秋トマトの収穫がすでに終わって整地され、ホウレン草の種を蒔くばかりの畝がきれいに出来ていた。

「今朝は大霜やったけん、氷も張っとったけん、結構やられとるやろね」と智大さんは、右端のハウスで最後の収穫をしている夏秋トマトが霜で傷んでしまうのを心配している。ハウスの前に立つと、中からむっと温かい空気が流れ出してくる。微かにトマトの香りがする。「今の時期はもう、毎日は収穫せんとですけん」と智大さん。トマトのハウスには入らず、左側のハウスで、石灰のライン引きのような車の付いた種蒔き機を使ってホウレン草の種蒔きを始めた。畝の形に沿わせて慎重に足の位置を決め、種蒔き機を押していく。ただ機械を押しているようだが、通り過ぎた跡を見ると、小豆色の小さな種が数粒ずつ等間隔に落ちて、その上にすでに土が被せてある。80メートルのハウスを端まで行くと、智大さんの姿が小さく見えるほどだ。朝日に温められたハウスの中は、ぐんぐん気温が上がっていく。端から端へ、行っては帰る作業を繰り返す智大さんの額に、みるみる汗が浮かんできた。

何度目かの往復を終えた時、「これだけじゃ気の毒きいなと思って」と、智大さんが私に言う。種蒔き機を押しているだけの仕事なので、写真を撮っている私を気遣っているのだ。そんな配慮に私の方が恐縮してしまう。

種を蒔いている畝の土に湿り気があるため、種蒔き機の車に土がこびり付いて廻らなくなっている。

「ホウレン草のことを教えてもらった先生がいるんですよ。その人に(土が)こんな粘(ね)べえ時に種蒔きしよったら、怒られるかも知れんですね。その人なら年取っとうけん、色々知っとうですよ」

ホウレン草の先生に対して、絶対の信頼を寄せていることが伝わってくる。

2時間ほどで種蒔きが終わると、続いて水やりだ。水は、農地の上を流れる農業用水から取るのだ。イノシシ除けの金網の外側を流れている水路の取水口を開けると、ゴボゴボッと音を立ててハウス横の水路に水が流れ落ちていった。

「飯田(はんだ)から来る水路の水で、助けられちょうです」と、蒔いたばかりのホウレン草の種にたっぷりの灌水をする。

昼食後は、智大さんのホウレン草の先生を紹介してくれることになっていた。「すぐ近くですけん」と、歩き始めた彼の後を付いて行くと、向こうからシニアカー(電動カート)に乗った女性がやって来るのに出くわした。「あっ、ナナちゃん、どこに行きよっと」「今、畑から戻ってきたとこやが。ヒロちゃんはうちん来たと」「タケちゃんは居るとね」。

道路上で、いきなり友だち同士の会話が始まった。ナナちゃんこと岡本ナナヱさんは79歳。智大さんは23歳だ。「ナナちゃんは、ホウレン草の選別を教えてもらった先生」と、私にナナヱさんを紹介する。タケちゃんこと、岡本健(たけし)さん(81)は、ちょうどゲートボールの練習から帰ってきたところだった。健さんが、智大さんのホウレン草の先生なのだ。

「高原ホウレン草は、5月終わり頃から10月いっぱいが出荷の時期じゃけん。高原ホウレン草は標高600メートル以上ないとね。やっぱ、土作りしかないね。何作る、かに作る言うたって、結局は、土が作ってくれるんじゃけん。堆肥の切り返しが仕事よ。軽トラなら100台分以上が積み重ねてあるわけ。鶏糞と牛糞、それに籾殻を1年前から入れて、切り返しはユンボやね。ホウレン草の良いとこは、暴落がないけ。そこそこ安定していて、種蒔いて、一か月くらいで収穫できるやろ。夏場は、出荷が毎日あるけん、毎日収入になるけんね」

庭で話を聞いていると、智大さんが得意顔で健さんを紹介する。「タケちゃんはホウレン草だけじゃねえ。人生の話がためになるけん」。智大さんが紹介してくれたことから、話題は昔の暮らしぶりに移っていった。

「昭和34年にNHKが取材に来たビデオがあるが、見てみるな。牛の背中が最大の交通ちゅうか、何でもかんでも牛の背中にかるわせな(背負わせなければ)、どもならん(どうしようもない)。醤油や酒とか塩なんかの生活用品は、皆、牛の背中で持って帰りよった。今では、センターラインの引けた道路がでけたけど、ここも大分県の中じゃ、NHKが取材に来るくらい僻地じゃったんじゃ」

テレビの画面には、腰まである深い雪の中を、背中に大きな荷を背負った牛が難儀しながら坂を下る様子が映し出されていた。ナナヱさんは、この番組が放送されたちょうどその年に、天瀬町(現・日田市)から嫁に来た。

「生まれた部落別れを、せないかん(しなければならない)もんじゃからな。それからここに来よったら、夜になるんじゃ。それから祝いの宴をして、皆、夜明けになってから帰るんじゃ。夜が明けて、初めて家の周りを見よったら、野っぱらんじょう(ばっかり)よ。昔は、栗原と言いとうなかった。今は、威張って栗原ち言えるんよ」

健さんの話は、さらに若い時代へと遡(さかのぼ)っていく。

「終戦で、何でん言える世の中になって、アメリカちゅうとこには電気洗濯機ちゅうもんがあるちゅうて、おなごが演説する訳じゃ。青年の男女がものすご多かったけんね。高等1年の年が終戦じゃからな。じょうり(草履)履いてきた者は、風(ふう)が悪りいから前列に並ばんたい。皆が手ぬぐい持って来るんじゃろ、うちには手ぬぐいがねえんじゃ。日の丸の旗の赤い丸んとこを除いて白んとこだけを手ぬぐいにして持って行ったんや。それが何より嬉しかったんよ」。終戦直後の世相を反映している思い出話を、興味深く聞かせてもらった。

コタツで長話をしているうちに、陽が傾き始めていた。これから今季最後のホウレン草の収穫をするという健さんとナナヱさんの後に付いて、近くのビニールハウスへ行った。ハウスのホウレン草は、ほとんど収穫が終わっていた。

「明日が最後の市場じゃろが」と、健さんがナナヱさんに念を押している。5月末からほとんど毎日収穫を始め、日曜と休日を除く毎日、中津市の市場まで、往復3時間半を掛けて出荷を続けてきた。半年続いた緊張のローテーションから明日で解放される。そんな安堵の気持ちが、健さん夫妻の何気ない会話から伝わってくる。

翌朝は、作草の7軒からひとりずつ参加して、四季彩ロード(広域農道)から集落まで入る道路の草刈りが行われた。7人が草刈り機を背負い、エンジン音をひびかせて坂道の草を刈りながら四季彩ロードからの入り口へと向かう。穂の開いたススキが朝日に照らされて輝き、光の穂が揺れているようだ。

入り口まで草を刈り終えた岡本健さんと平山鉄夫さん(79)、それに穴井勲さん(55)と岡本博喜さん(78)の4人が、ようやく道路に座り込んで休んだ。「ここが栗原の入り口じゃけん、毎年、ここに門松を立てるんよ」と、健さん。ひとしきり集落行事の段取りを話し合ってから帰ろうとすると、道路脇の小枝にジャンパーが掛けてあるのに気付いた鉄夫さん。「仕事があるけん」と言って、先に坂を下りて行った若い世代に声を掛ける。「おーい、誰ぞ着物(きもん)の忘れちょうぞ」。その声に気付いた岡本和彦さん(51)が、坂道を上って取りに来ようとすると、「来んでいいぞ、待っちょれ、待っちょれ」。「すんません。温(ぬ)きいもんじゃけん、忘れとった」と、和彦さんが照れくさそうにぺこりと頭を下げた。

作草集落から四季彩ロードへ続く坂道の草刈りをする作草の人びと。「責任持って、道路管理しよるんよ」と、区長の穴井勲さん

夏秋トマトの収穫を終えて、ほっとした表情を見せる穴井智大さん。夏秋トマトの収穫は、あと5日ほどを残すばかりとなった

2 - 2

筵の上でうずら豆を軽く叩き、殻から外す

種蒔き機を使ってホウレン草の種を蒔く

タンポポの綿毛

夕方に必ず散歩をする平山ミズヱさん。「テレビんじょう見よるけんね。ボケんためやね」

智大さんが飼っているニワトリ。チャボ、シャモ、ウコッケイ、トヨノシャモがいる

風穴の棚田でアキアカネがペアで産卵

竹の下集落の入口に祀られている栗原稲荷様とモミの木

7 - 7

棚田の土手に朝露が輝き揺れる

飯田高原から流れてくる水路の取水口を開けに行く智大さん

智大さんが作る白ネギの畑

穴井家の愛犬チビ

平山鉄夫さん宅の納屋

収穫したホウレン草を自宅の納屋に運ぶ平山政孝さん

1 - 6

これまでに発行された季刊新聞「リトルへブン」のWeb版を読むことができます。

Supported by 山田養蜂場

http://www.3838.co.jp/littleheaven/index.htm

Photography& Copyright:Akutagawa Jin Design:Hagiwara Hironori Proofreading:Hashiguchi Junichi

WebDesign:Pawanavi